浦貝陶瓷之鄉

易門浦貝陶瓷生產起源于明末清初,據說是隨李自成軍中一個叫李忠的部下將江西景德鎮的陶器燒制技藝帶至易門并在浦貝一帶流傳。后來經文物專家對浦貝“李忠碗窯”出土的陶器進行考證,得以證實易門陶瓷的制作歷史確為明末清初,至今已有360多年。易門陶瓷生產歷史悠久,規模宏大,覆蓋人群廣泛,其制作和生產在整個發展過程中從未間斷。

易門浦貝陶瓷的發展經歷了由引進到興盛到衰落又到復蘇的歷史變遷。

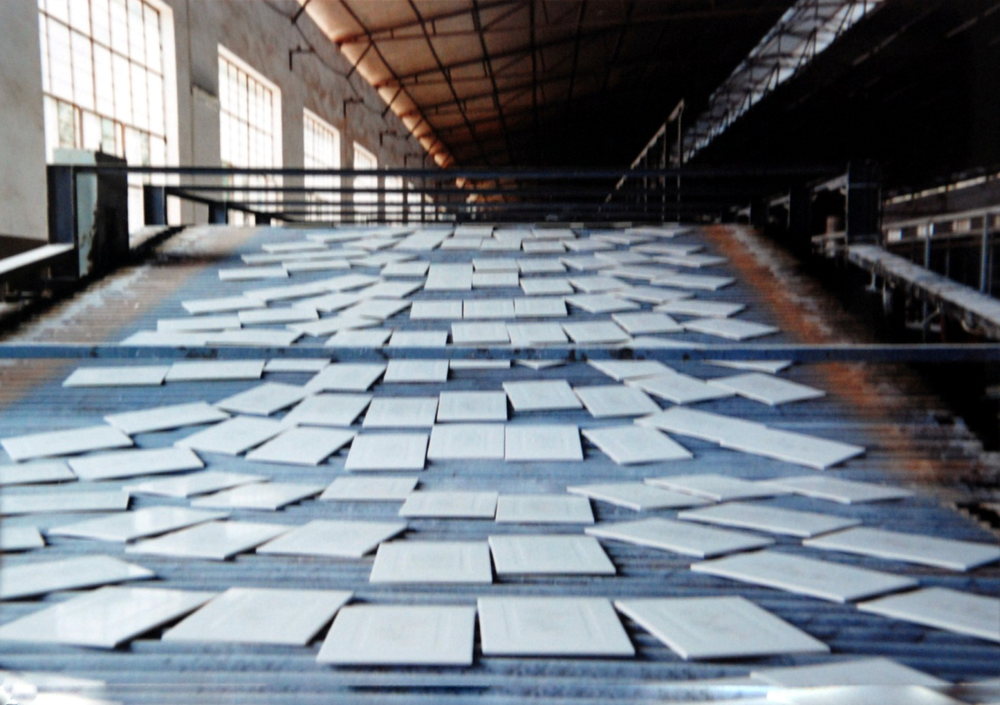

1、生產發展過程從開始的土陶生產發展到日用瓷生產再擴展到建筑陶瓷和工藝美術陶瓷生產。自明末清初,李忠將陶器燒制技藝帶到易門浦貝以來,帶動了當地的楊氏、趙氏和李氏先輩約十二、三戶人家,他們也陸續開辦了碗窯,以生產日用土陶為主。清朝乾隆至民國初期,易門土陶制作生產空前發展,生產的碗 、盆、罐 、缸、 壺、香爐等日用土陶及金雞、海馬、獸頭、寶鼎、條龍、金魚、仙人等建筑土陶工藝品,造型美觀、色澤鮮艷,盛銷安寧、八街、雙柏、峨山等地。抗日戰爭至解放初期 ,易門土陶生產在技術及用料上進行革新,所生產的產品外形美觀,潔白光滑 ,似陶非陶,似瓷非瓷,別具特色。用戶不再叫土陶,而稱“假瓷貨”。產品銷往昆明、昆陽、玉溪、通海、河西、雙柏、楚雄、黑井等地,交易興盛一時,有“陶貨、小碗、石膏擺斷街”之說。建國后至2002年,易門先后成立了“易門縣陶瓷廠”和“易門瓷廠”,對生產工藝不斷進行更新改造,引進了半機械化生產 ,完成了從傳統的土陶生產向日用瓷生產歷史性轉變,生產規模不斷擴大,產品暢銷國內外。2002年至2003 “易門陶瓷廠”和“易門瓷廠”先后改制,陶瓷生產面臨發展的低谷。2004年以來,易門全力實施“工業富縣”戰略,確立“把易門建成云南乃至西南最大的陶瓷建材基地”的戰略目標,創建“ 易門陶瓷特色工業園區”,主要生產建筑陶瓷和工藝美術陶瓷。易門陶瓷生產又開始從低谷走向復蘇,迎來了陶瓷發展的春天。

2、生產規模從單家獨戶作坊式生產發展到集體企業到國營企業再發展到外資陶瓷建材企業。易門的土陶生產自傳入以來 ,因受歷史及生產條件限制,一直以單家獨戶家族作坊式生產為主。建國后的1953年,合作化運動時期,成立了 “陶瓷生產互助組”,1956年合作化高潮時期,在原互助生產合作組的基礎上, 組建了集體“易門縣陶瓷生產合作社”,1958年“大躍進”時期 ,合作社由集體所有制企業轉為全民所有制企業,改稱“易門縣地方國營陶瓷廠”,1963年更名為“易門陶瓷廠”。2003年改制后,建立易門陶瓷特色工業園區。

3、生產地從原先浦貝碗窯村一帶擴展到現在的易門陶瓷特色工業園區,生產規模從一門手藝到一個產業,從一座窯到一座城。浦貝村作為易門陶瓷生產的起源地,因這里有著極好的制陶膠泥和水源,土陶制作技藝自傳入后,迅速在這一帶發展起來,逐步形成了家家戶戶都依靠這門技藝燒制土陶為生的“碗窯村”,因產品暢銷,浦貝人把它作為主業來抓,以至后來發展壯大的集體、國營陶瓷廠都在這一帶落戶。2003年以后,隨著外來陶瓷生產企業駐入,規模不斷擴大,生產地從浦貝擴展到龍泉鎮“易門陶瓷特色工業園區”,園區規劃面積16.2平方千米,現有陶瓷生產企業16戶,陶瓷建材生產線19條,產量占全省的80%左右,成為云南省最大的陶瓷建材生產基地。

4、生產技術從傳統的制陶工藝發展到半機械化生產。易門陶瓷發展的過程是生產工藝和技術不斷革新,新產品不斷開發的過程。從傳統的土陶產品到潔白光滑的“假瓷貨”到日用瓷再到建筑陶瓷和工藝美術陶瓷的生產,無不是每一次工藝技術革新和新產品開發的結果。

易門浦貝陶瓷技藝精湛、文化底蘊深厚、實用性和觀賞性較高,它以鮮明的地方特色和良好的質量、性能世代相傳并蜚聲省內外。2006年1月,易門縣浦貝陶瓷之鄉被列為玉溪市民族傳統文化生態保護區。