古老的彝族四弦舞在新平縣廣為流傳,長盛不衰。作為彝族四弦舞的主要伴奏樂器,龍頭大四弦已成為了新平彝族一個標識性的文化符號。新平縣彝族龍頭大四弦的傳統制作工藝主要分布于新化鄉、老廠鄉等彝族聚居地區。

龍頭大四弦彝語稱“雨切”,與普通四弦和月琴相比,體型更大,有龍頭裝飾,故稱為龍頭大四弦。據史料考證,彝族四弦應為中原的月琴流傳到彝族地區后,逐漸融合當地彝族文化演變而來。今天,在新平縣揚武鎮文化站收藏著一把當地流傳了600多年歷史的龍頭四弦,是龍頭大四弦的前身,由此我們可以推斷,在元末明初,新平縣就有了龍頭四弦的制作工藝。

龍頭大四弦為四弦九品,常用音符和節奏強拍都是雙弦同奏,長音或轉音有時用單弦,但多使用雙弦滑音或滾奏等技巧。與當地流傳的傳統月琴對比,音箱更大,品弦更豐富,音響和音色更為寬廣明。

在彝族民間四弦歌舞娛樂生活中,弦子規格大小不同,伴奏的歌舞文化不相同,如小尺寸四弦適于搭配牛角二胡、小三弦伴奏煙盒舞,大尺寸四弦可單獨領舞或伴奏。自二十世記七十年代后,龍頭大四弦的創新、改造、加工、制作產品問世后,逐歩替代了小尺寸的四弦,在彝族歌舞娛樂活動中占有主導地位了。可以說,龍頭大四弦是古月琴、彝族四弦順其發展規律,一脈傳承衍生發展而來。

龍頭大四弦烙印著代代彝家人的歡歌笑語,也承載著他們在千百年世代變遷中文化脈絡和歷史滄桑。

目前,在新平彝族民間的龍頭大四弦制作人發展到20余人,彈奏師發展到60余人,師傅帶徒弟100余人。

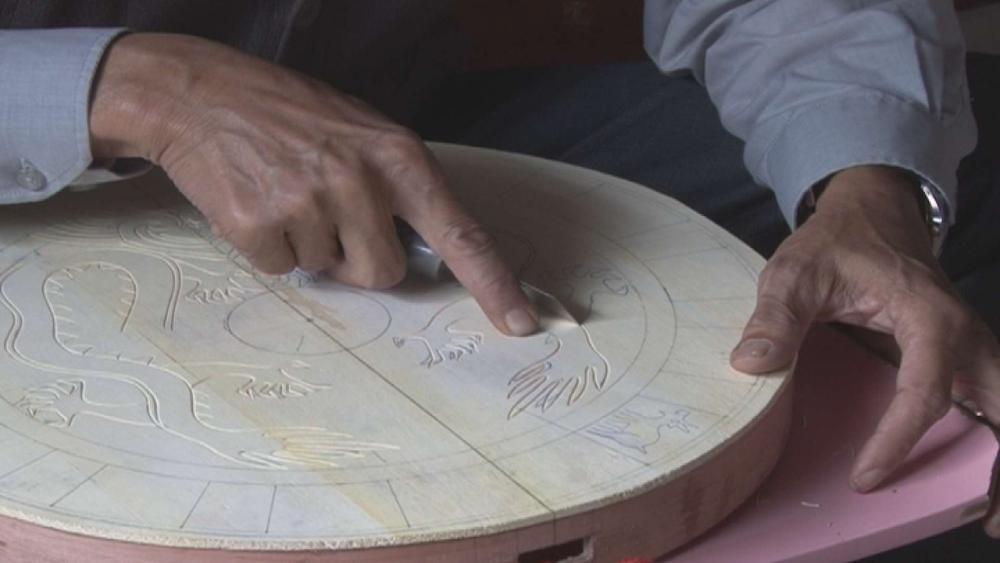

龍頭大四弦的傳統制作工藝大致分為選料、烘烤、制板、雕刻、繪圖、組裝六大工序,細節劃分則有有上百道工序,除了大料的解板刨平外,其余的都是用斧頭、鉅子、錛、推報、鑿刀、刻刀、修刀等幾十把工具進行手工制作。選料多為上百年的紅椿木,因紅椿木市場稀少,有時也用其它木材代替。紅椿木烘烤用小火,通常需要七八天。制板時用牛皮膠對板面進行粘接,用推刨對板面進行推平、打磨。雕刻和繪畫集中在龍頭、龍脖和音箱板面上,有太陽花、細牙菜花、十二生肖、空中浮云、二龍系珠、騰云奪寶、深海龍宮和彝族歷算中的十天干等,工序多,較為復雜。組裝時要反復調試,使音準、音色、音量達到要求,外觀漂亮,才算制作出完整的成品。

以龍正榮雕刻的龍頭大四弦子與月琴四弦相比,弦頭到弦尾全長有六十五、六十六厘米。音箱前后板面直徑寬有三十六到三十八厘米。板面材質厚度不到一厘米。音箱厚度高有六到八厘米。在弦梁頭面上雕刻安裝有像征的大龍頭。在龍頭下方弦梁頭上,制作有弦子音響調節溝,溝內有四只音響調節耳。在弦脖的弦梁面上,在弦梁面上的音箱正中板面上,制作安裝有上弦碼和下弦碼;上弦碼下相隔距離安裝有八道音響弦品。在換音弦品之間的間隙面上,雕刻有九朵太陽花。在弦腹音箱上半正中,雕刻有火紅的太陽花火球。在火紅太陽花火球左右兩側,雕刻有二龍細珠騰云升空搶寶。在二龍細珠搶寶下,下弦碼以上,雕刻有雄壯森嚴的深海龍宮大衙門和寶靈燈。在音箱圓周板面外圍上雕刻有動物十二生肖,水面生物四芽萊花;物象彝族特征花邊。各種精工雕刻細膩的圖像,比擬含畜意境深。它寓意著彝族祖先們傳承下的萬物有神的宗教信仰與龍崇拜、火崇拜。揭示出了天、地、人三合為一體的,民族傳統精神的理念積定,有著彝族歷史文化的文脈和歷史文化價值的原生吸吲力,對邊彊地區,民族地區的民族團結進步事業還有著不可小視的促進作用。

龍頭大四弦,音箱周圓尺寸大,弦音調節弦耳多,音響換位弦品多,音響弦線多。弦子的一大三多音響雙音弦律,彈奏出來的音響,要高可高,反之可以椐椐需要,調節理想的高低音響。在無電子音箱的二十世記七、八十年代,月琴—古老四弦只能輻射十個人左右的跳舞圈。而龍頭大弦子—四弦音響、出山的弦音弦律可輻射到二十個人的舞蹈圈。彈奏弦音弘亮、悠揚、歡快、強節奏感,弦音彝語話明詞意深。

選料 地點:新化

地點:漠沙

烘烤 地點:新化

繪圖 地點:新化

牛皮膠 地點:揚武

粘接 地點:揚武

雕刻 地點:新化

音箱 地點:新化

龍頭 地點:新化

成品 地點:桂山

工具 地點:新化

彝族月琴 地點:揚武

授藝 地點:新化

漠沙鎮平安村民跳四弦舞

新化男人狂歡節跳四弦 地點:新化

火把節省級非遺四弦舞展示 地點:縣城