白鶴花棍舞是流傳于新平縣平甸鄉白鶴村及周邊村寨的彝族傳統舞蹈,約有300余年的歷史。

白鶴石頭村隸屬新平縣平甸鄉,地處新平縣城北邊,領土面積大約為8平方公里,是一個典型的彝族村寨。白鶴村歷史悠久,文化燦爛,民風淳樸,民族文化豐富多彩,“彝族花棍舞”是盛行于白鶴村的舞蹈,流傳至今已有上百年的歷史。表演者一般為女性,少則二三十人,多則上百人,舞蹈時場面熱烈、壯觀。

表演時,大家自唱自跳,花棍敲打聲,二胡聲伴奏,舞蹈有時剛勁矯健,有時委婉柔美,給人一種激情四溢而又豁達愉悅之美感。花棍舞在新平曾經廣泛流傳,特別是解放初期,在新平許多彝族村寨都有流傳,現在,其它地方都已遺失,只有在新平縣平甸鄉白鶴村一帶還保留這種舞蹈。

白鶴花棍舞在1958年參加全縣民族民間文藝調演,并獲獎。2014年被省民委批準列為少數民族文化傳統搶救保護項目。2015年被批準為縣級非物質文化遺產保護名錄。

由于外來文化的沖擊,年輕人對民間文化不感興趣,該村能演出花棍舞的人不僅很少,而且年齡多在70歲以上。白鶴花棍舞面臨失傳的危險,必須加以保護。

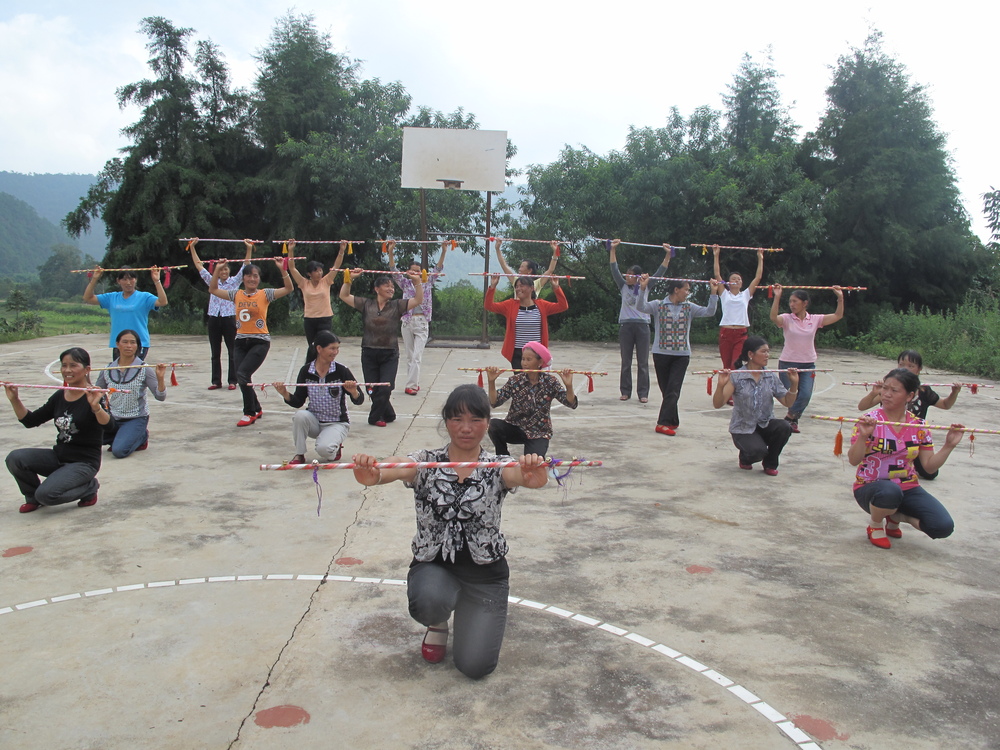

閑暇時練習花棍舞技藝

這支花棍舞老藝人隊伍1958到新平縣參加全縣民族民間文藝調演,獲一等獎

健在的花棍舞老藝人

老藝人耐心細致地指導年輕人花棍舞技藝

花棍舞文藝隊參加節日演出活動

花棍舞老藝人展示技藝

老藝人之間相互交流

花棍舞伴奏樂隊

花棍舞歷史悠久,技藝精湛

花棍舞老藝人普美玲向年輕人講述花棍舞的來歷

花棍舞傳承人李梅向村民姐妹傳授花棍技藝

在傳統的基礎上外請老師排練創新花棍舞套路

花棍舞藝人之間相互交流

花棍舞老藝人之間相互交流技藝

閑暇時排練花棍舞

老藝人向年輕人傳承花棍舞技藝

老藝人向群眾展示花棍舞技藝

在春節活動中展示花棍舞

花棍舞2012年參加新平縣“迎新春.鬧元宵”文藝晚會暨聯誼賽,獲二等獎

彝族獅子舞流傳于新平縣平甸鄉白鶴村,白鶴村地處新平縣城北邊,領土面積大約為8平方公里,是一個典型的彝族村寨。這里民風淳樸,民族文化豐富多彩。彝族獅子舞是當地彝族群眾宗教文化活動中避邪免災、吉祥納福不可或缺的形式,流傳距今已有三百多年的歷史了,表演時由2人前后配合,前者雙手執道具戴在頭上扮演獅頭,后者俯身雙手抓住前者腰部,披上用牛毛綴成的獅皮飾蓋扮演獅身,兩人合作扮成一只大獅子;另由一人頭戴獅頭面具,身披獅皮扮演小獅子;手持繡球逗引獅子的人稱引獅郎。引獅郎在整個舞獅活動中具有重要作用,他不但要有英雄氣概,還要有良好的武功,能表演“前空翻過獅子”、“后空翻上高桌”、“云里翻下梅花樁”等動作。既有“文獅”的形態可掬、溫文爾雅、風趣喜人的風格,又兼具“武獅”矯健兇悍、威風凜凜、霸氣十足的特點,同時把當地彝族源于祭祀的舞蹈元素溶入其中,自成一派,深受周邊彝族群眾的喜愛,世代流傳。

2013年10月,白鶴“彝族獅子舞”被省民委批準設立為云南省少數民族傳統文化搶救保護項目。

古老的獅子舞外掛裝飾

這支隊1953年到昆明參加全省民族民間文藝調演,獲佳獎

指導培訓獅子舞技藝

上場表演之前,傳承人普長光為兩個小獅子表演者化裝

日常排練獅子舞

日常排練獅子舞

獅子舞參加平甸鄉廉政文化進農村文藝演出活動

正在排練的小獅子

藝人之間相互交流經驗和舞蹈技藝

傳承人向學徒傳承培訓獅子舞技藝

向群眾展示獅子舞技藝

老藝人向學徒示范教授舞蹈技藝

閑暇時排練舞技

獅子舞隊參加春節演出活動

老藝人耐心指導獅子舞技藝

在各種文化活動中展示推廣獅子舞技藝