洟源泉的傳說主要流傳于易門縣城壩子及周邊地區,內容為:

相傳很早以前,易門壩子十分干涸,雖有沃土千頃,卻因為缺水而常常荒蕪。說來也怪,緊靠易門壩子的洟源山②卻古木參天,一片蔥綠。據老人們說,這是因為洟源山中有一股清泉水,可是泉水在哪里誰也說不上來。老人們還說,洟源山上有一頭白犀牛,只要找到白犀牛,就能找到泉水,可是白犀牛在什么地方?誰也沒見過。

易門壩子有個以打柴為生的中年漢子,他力大無比,四、五只毛驢馱的柴才夠他一挑,他爬山輕如燕,走路快如風。一天,他正在洟源山上砍柴,突然聽見前面叢林中傳來“嚓嚓嚓”的響聲,“莫非是豹子?”中年人心里想,手上緊握陰陽斧③繞到開闊的地方,仔細察看:原來是一頭白犀牛在叢林中行走。白犀牛渾身雪白,在陽光下閃閃發光。這位平時見了老虎豹子連眼睛都不眨的漢子,此時眼睛卻忽閃忽閃地眨個不停……不錯,是白犀牛。中年漢子高興得忘了柴擔,提著陰陽斧去追趕白犀牛。

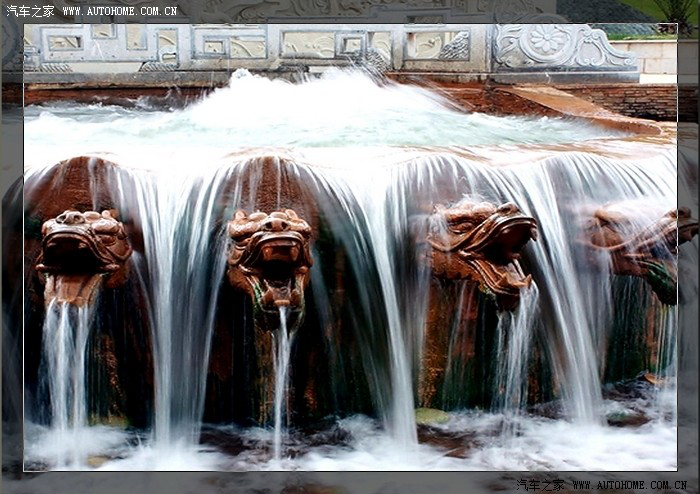

白犀牛悠閑地吃草,邊吃邊走,中年漢字卻始終追不上,他心急如火,緊追不舍,翻過一山有一山,追過一箐又一箐,中年漢子跑得滿頭大汗,始終追不上白犀牛。追著追著,來到一堵巨大的巖子面前,白犀牛不見了,只見巖子腳的泥土上有一個缽籃④大的犀牛蹄印,蹄印中間是紡梭形的“蹄眼”,好似“泉眼”,里面浸透了水,中年漢子見狀十分驚喜,急忙用陰陽斧挖開泥土,蹄印越挖越深,挖著挖著,冒出了水花;挖著挖著,刨到一塊有大鐵鍋一樣大的石頭。中年漢子用力撬開石頭,露出一個圓形的洞口,洞內泉水涌出,沖出山箐,一直流到易門壩子。這股從洟源山中流出來的清涼甘甜的泉水,人們就叫它洟源泉。

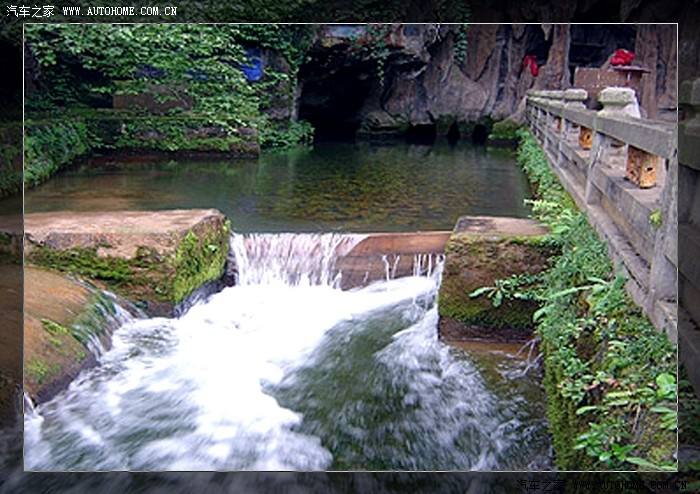

易門壩子有了水,草木逢春,萬物復蘇,到處一片蔥綠,洟源泉水滋潤著紅土地,澆灌著千傾沃土,人們辛勤耕作,日子漸漸好過了,美中不足的是:遇著天下大雨,泉水出大了,淹沒莊稼,鬧水災,遇著天不下雨,泉水出小了,不夠灌溉泡田,鬧旱災。人們常常為此擔憂辛勞。為了讓易門壩子旱澇保收,中年漢子自告奮勇上洟源山管水,他記得洟源泉水的洞口有鐵鍋那么大,便身背鐵鍋去堵住洞口,水大了,用不完,他把鐵鍋頂緊一點,少放出點水出來,水小了不夠用,他把鐵鍋頂松一點,多放出點水來,從此,易門壩子再不鬧災荒了。

有一年,雨下得特別大,也下得特別多,易門壩子到處水汪汪的,再加上暴漲的洟源泉水,眼看易門壩子就要被淹沒……中年漢子為了不讓老百姓遭受滅頂之災,日夜奮力頂住鐵鍋,緊緊堵住洞口,暫時不讓泉水往外淌……老百姓得救了,可是洞內的泉水越積越多,壓力越來越大,泉水咆哮涌出,沖毀了鐵鍋,中年漢子也被大水沖走了。

后來,人們為了紀念這位中年漢子,就在洟源泉洞口為他塑了一尊塑像。塑像在大龍泉龍洞石壁內,站著和常人一樣大,他頭戴土鍋氈帽,身披麻布長衫,腰系一根草索,赤著腳,手拄著竹杖,背上背著一口堵水的大鐵鍋,面相純樸老實,據老人說,文革前塑像還完好無損。

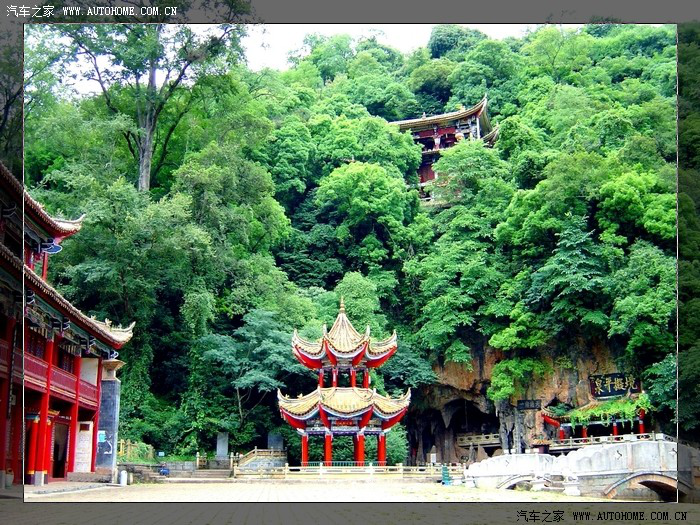

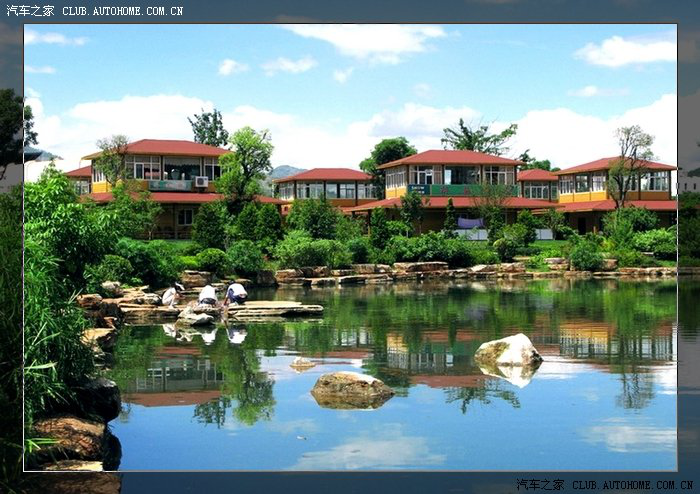

易門古稱洟源,洟源泉,即現在的大龍泉,大龍泉三山環抱、一水中流、古木參天、環境清幽、風景極佳,有“滇西第一名勝”的美譽。龍泉水水質極優,清洌甘甜,釀酒作醬,風味醇美。“洟源泉的傳說”對于易門來說具有厚重的文化內涵,體現了自然和人文的和諧關照,同時,從另一個側面歌頌了易門人民勤勞、勇敢、善良的民族精神。2006年1月,“洟源泉的傳說”被列為玉溪市非物質文化遺產代表性項目。